Críticos de cabeceira – Parte 2

Esqueci alguns, outros não cabiam, enfim, fui colocando os que lembrei primeiro, esquecendo de um que não podia esquecer: André Bazin. De todo modo, senti que era necessária esta segunda parte dos meus críticos de cabeceira (seriam necessárias, provavelmente, mais duas partes, mas encerro por aqui). E é nesta parte que fica evidente a escola crítica que mais me guiou: a francesa dos anos 50 e 60.

Claro que muitos outros nomes que admiro ficam de fora, incluindo alguns nomes pouco falados e conhecidos no Brasil (Gérard Legrand, Adriano Aprà, Angel Quintana) e alguns de minha geração, com os quais ainda tenho conversas iluminadoras. Não cabia todo mundo, digo mais uma vez.

Este post encerra também, mas temporariamente, a série sobre crítica iniciada com o post sobre Northrop Frye.

– André Bazin

É em O Cinema da Crueldade que está a maior parte de seus textos essenciais. Mas é necessário ter também O Que É o Cinema, recentemente relançado pela Cosac Naify. Que, diga-se, é uma coletânea da versão francesa. Bazin era capaz de, tendo visto no máximo 25 filmes japoneses, fazer um tratado sobre o estilo do cinema japonês. Eu, tendo visto, sei lá, 300 filmes japoneses, ou mais, talvez até muito mais (nunca contei), seria incapaz de 10% do que ele faz ali (o texto está no capítulo para Kurosawa do livro O Cinema da Crueldade).

– Eric Rohmer

Como crítico e editor, era defensor de um classicismo cinematográfico, mas engana-se quem pensa que ele era avesso à modernidade ou à Nouvelle Vague. Durante sua editoria, a NV teve, sim, um espaço considerável, incluindo algumas capas para filmes não tão bons (como dois do fundador da Cahiers, Jacques Doniol-Valcroze, mal recebidos no quadro de cotação nos números seguintes às respectivas capas). Escreveu textos essenciais como “Cinema, a arte do espaço” e “O Gosto da Beleza”, entre muitos outros. Suas entrevistas eram grandes lições de vida, dignidade e cinema. Um verdadeiro mestre.

– Henry Langlois

Fundador da Cinemateca Francesa e autor da sentença que eu mais uso nos últimos anos (“como crítico, me recuso a abdicar de minha subjetividade, e ao mesmo tempo me recuso a rejeitar qualquer filme como programador”). Em 2014, no centenário de seu nascimento, uma nova e mais abrangente compilação de seus textos foi lançada na França. Claro que não chegará ao Brasil, este fim de mundo do pensamento (e como eu adoraria queimar a língua). Basta dizer que seu texto sobre Howard Hawks é melhor que o de Rivette.

– Michel Mourlet

Fosse apenas por “Sobre uma Arte Ignorada”, publicado numa Cahiers de 1959 (ainda sob editoria de Rohmer, que se precaveu do radicalismo de Mourlet colocando seu texto em itálico), o texto continua atual, justamente porque denuncia, entre muitas outras coisas, uma prática ainda comum, a de encontrar uma obra-prima por semana. Vale encomendar seu livro, infelizmente só em francês, L’Écran Éblouissant.

– Jean Domarchi

Classicista de textos eruditos e claros (como todo bom classicista), Domarchi era o crítico mais minnelliano da Cahiers nos anos 50. A cada filme de Minnelli lançado na França, dá-lhe texto essencial de Domarchi. Textos que, aliás, precisavam ser traduzidos. Por enquanto, encontrei apenas este, sobre uma obra-prima de Mizoguchi. Escreveu ainda textos maravilhosos sobre Hitchcock, Nicholas Ray, Frank Tashlin, musicais e outras coisas hollywoodianas da época.

– Jacques Rivette

Em “Da Abjeção”, ataca a espetacularização de um cinema engajado de esquerda que automaticamente era elogiado pela crítica francesa da época. O malhado foi Gillo Pontecorvo, com seu travelling de Kapo. Mas Rivette tem ainda textos geniais sobre Rossellini, Mizoguchi, Chaplin. Quando assumiu a editoria da Cahiers, em 1963, tinha a ambição de fazer da revista uma fortaleza para a Nouvelle Vague (Rohmer, mais equilibrado, era contra).

– Antonio Candido

Queria fazer esta lista só com críticos cinematográficos (razão pela qual não coloquei, lamentavelmente, Mário Pedrosa e Giulio Carlo Argan, por exemplo), mas a inteligência e a sagacidade de Antonio Cândido se impuseram. Foi leitura constante em uma fase de minha vida (1993-1996), quando o ócio me impelia a acumular conhecimento de maneira desordenada (outro pensador que li muito nessa época e recomendo demais: Emil Cioran). Quando escrevia sobre a crítica, Candido era implacável. Sociólogo de formação, falou, como Northrop Frye, da necessidade de não subordinar a literatura (ou o cinema, podemos dizer) a argumentações trazidas prontas da sociologia ou de outra disciplina, e observou que a crítica literária moderna se livrou dessas armadilhas (“a crítica moderna superou não foi a orientação sociológica, sempre possível e legítima, mas o sociologismo crítico, a tendência devoradora de tudo explicar por meio de fatores sociais”). Quando escrevia críticas literárias, era extremamente perspicaz. E como historiador é de uma justeza invejável. Um de nossos grandes pensadores, sem dúvida. Seu livro mais importante talvez seja O Observador Literário. Mas não deixe de ler com atenção qualquer texto solto que aparecer com sua assinatura.

– Noel Simsolo

Todos os livros sobre cinema que li de Simsolo são obrigatórios: sobre Hitchcock, Fritz Lang, Clint Eastwood, Howard Hawks (do qual li apenas trechos), Film Noir e o ótimo e polêmico Dicionário da Nouvelle Vague.

– Hélène Frappat

Confesso que na época em que ela escrevia na Cahiers du Cinéma eu não acompanhava muito a revista. Mas a descobri anos depois no excelente livro que escreveu sobre Jacques Rivette, leitura obrigatória.

– Jean-Baptiste Thoret

O número de ideias de seu antológico Le Cinéma Américain des Anées 70 já o credencia para um lugar nesta nobre lista. Esse livro, que eu saiba, só existe em francês. Meu conselho é que o leitor compre junto de um dicionário bem grande, para aprender cinema e francês ao mesmo tempo, com os ensinamentos de Thoret. Ele tem ainda livros excelentes sobre Michael Cimino, Dario Argento e o didático Cinéma Contemporain: Mode d’Emploi (este em francês e inglês – Talk About Cinema).

Críticos de cabeceira

O leitor Emerson me incentivou a criar uma lista de críticos que admiro e que, de alguma forma, são responsáveis (ou culpados) pela minha formação. Farei então uma lista, sem ordem de preferência, de críticos, cinematográficos ou não, que me influenciaram de alguma maneira, começando por aquele que eu mais lia no início da cinefilia (e que hoje é amigo e parceiro de oficina).

– Inácio Araujo

Na Folha, foi quem me fez ir atrás de diretores como Sergio Sollima, Vittorio Cottafavi e Peter Yates. Defendia, contra todos os críticos da época, os filmes malditos de Paul Verhoeven: Showgirls e Tropas Estelares. Do segundo eu gostei logo que vi. Do primeiro levou algum tempo até eu concordar com o mestre.

– François Truffaut

Também do início da cinefilia (1990, mais ou menos). Lia o livro Os Filmes de Minha Vida e ficava encantado com a paixão demonstrada por Truffaut. O livro de entrevistas com Hitchcock então era praticamente um travesseiro. Só muitos anos depois, já na segunda metade dos anos 90, descobri os outros jovens turcos. Gostava deles, mas não gostava da Cahiers da época. Lia Première e Studio, mesmo discordando do gosto de quase todos os críticos dessas revistas. Mas eram ideais para praticar leitura em francês (as revistas eram mais baratas e mais fáceis de ler que a Cahiers).

– Jairo Ferreira

Quando Juliano Tosi montou um blog com textos antigos de Jairo, pude ler com mais atenção esse crítico extraordinário e ainda pouco conhecido. Altamente recomendável também o livro com críticas para o jornal São Paulo Shimbun, lançado pela Imprensa Oficial.

– João Benard da Costa

Obrigatório crítico português que, no tom e no estilo cronista, lembra muito o Inácio Araujo. Dá para achar diversos textos dele espalhados pela internet (o de Cassino é sensacional, mas tem diversos outros geniais). Os diversos catálogos que editou para a Cinemateca Portuguesa são um tesouro inestimável. Pena que é difícil comprá-los à distância (talvez menos difícil agora, não sei).

– Tag Gallagher

Gallagher é meu segundo crítico cinematográfico preferido entre os que escrevem em inglês. Seu estilo anti-acadêmico pode chocar os críticos atuais, mas ele tem uma visão muito particular do cinema, não cai em modismos e desenvolve ideias como poucos. Este texto (em arquivo Word), por exemplo, é obrigatório.

– Robin Wood

Não tem pra ninguém. Crítica de cinema em inglês é com Robin Wood. Obrigatório é seu livro sobre o cinema americano dos anos 70, Hollywood from Reagan to Vietnam… and Beyond – melhor o relançamento, que tem esse “and Beyond”, porque vem com textos sobre filmes do final dos anos 80 até o início dos anos 2000, quando ele defendia coisas como As Horas (defendia muito bem, mas continuo achando o filme uma bomba). Obrigatório também é seu livro sobre Rio Bravo, da coleção da BFI. Obrigatório lerem tudo de Robin Wood.

– Clement Greenberg

Grande crítico de arte norte-americano, sobre o qual escrevi no finado blog.

– Northrop Frye

Tinha lido coisas dele, desordenadamente, na época da faculdade 1989-1993). Se não me engano, mais para o final desse período. Mas na época não fez minha cabeça. Ao reler a “Introdução Polêmica” no relançamento de Anatomia da Crítica, pela É Realizações, tornou-se leitura constante e parte obrigatória de minhas oficinas de crítica. É crítico literário, mas serve perfeitamente para nós, críticos de cinema, porque cinema é arte, poxa.

– Jean Douchet

Atualmente tenho discordado bastante do que ele diz. Tenho um livro recente dele em que ele parece detestar ele próprio nos anos 60 (seu melhor período, a meu ver). No começo dos anos 2000, editou um catálogo maravilhoso sobre a Nouvelle Vague para a Cinemateca Francesa. O jovem Douchet escreveu A Arte de Amar, outro texto fundamental que uso em aula.

– Jacques Lourcelles

Além do dicionário que escreveu durante anos, publicado no início dos anos 90, vale a pena ir atrás de seus textos para a Présence du Cinéma, muitos deles traduzidos para o português (na Foco e no blog dicionários de cinema).

Anatomia da Crítica

Abaixo copio pequenos trechos do obrigatório Anatomia da Crítica (editora É Realizações), do crítico literário canadense Northrop Frye (1912-1991).

Dois sobre a necessidade da crítica:

O assunto principal da crítica literária é uma arte, e a crítica evidentemente também tem um pouco de arte. Isso soa como se a crítica fosse uma forma parasitária de expressão literária, uma arte baseada numa arte preexistente, uma imitação de segunda mão do poder de criação. Nessa teoria, os críticos são intelectuais que possuem um gosto pela arte, mas que carecem tanto da capacidade para produzi-la como de dinheiro para promovê-la, e então formam uma classe de atravessadores culturais, distribuindo cultura para a sociedade em troca de lucro próprio ao explorar o artista e aumentar a pressão em seu público. A concepção do crítico como um parasita ou artista manqué ainda é muito popular, especialmente entre os artistas. Essa concepção é às vezes reforçada por uma analogia dúbia entre as funções criativa e procriadora, de modo que ouvimos falar assim da “impotência” e “esterilidade” do crítico, de sua aversão a pessoas genuinamente criativas, e assim por diante. A idade de ouro da crítica anticrítica foi a parte final do século XIX, mas alguns de seus preconceitos ainda ficaram por aí.

(…)

Shakespeare era mais popular que Webster, mas não porque ele era um dramaturgo melhor; Keats era menos popular que Montgomery, mas não porque fosse um poeta melhor. Consequentemente, não há maneira de evitar que o crítico seja, por bem, ou por mal, o pioneiro da educação e o formador da tradição cultural. Qualquer que seja a popularidade que Shakespeare e Keats tenham hoje, ela é, em ambos os casos, o resultado da publicidade da crítica. Um público que tenta prescindir da crítica, e afirma que sabe o que quer e do que gosta, brutaliza as artes e perde sua memória cultural. A arte pela arte é um afastamento da crítica que redunda em um empobrecimento da própria vida civilizada. O único modo de se antecipar ao trabalho da crítica é por meio da censura, que tem a mesma relação com a crítica que o linchamento tem com a justiça.

E uma paulada na ditadura do tema:

Os axiomas e postulados da crítica, entretanto, devem brotar da arte da qual a crítica se ocupa. A primeira coisa que o crítico literário deve fazer é ler literatura, realizar uma pesquisa indutiva de sua própria área e deixar seus princípios críticos modelarem-se unicamente a partir de seu conhecimento dessa área. Os princípios críticos não podem ser tomados prontos da teologia, da filosofia, da política, da ciência ou de qualquer combinação dessas áreas.

O medo das hierarquizações

Desde a premiação do Festival de Brasília, em 2014, quando os participantes resolveram, de antemão, dividir o dinheiro destinado aos premiados, tenho notado que um número considerável de pessoas considera nocivas as hierarquizações de filmes.

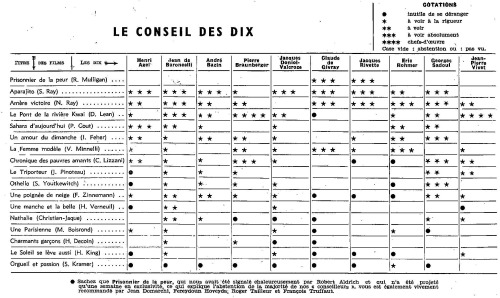

Prática comum à cinefilia, estava estampada em publicações francesas desde os anos 1940 (La Revue de Cinéma, Cahiers du Cinéma, Presence du Cinéma, Positif). A L’Écran Français hierarquizava os filmes com as feições de um minotauro no lugar das estrelas, algo bem infantil, e tinha espaço para o texto seminal de Alexandre Astruc, “La Camera Stylo“, espécie de manifesto usado pela Nouvelle Vague anos depois. A revista japonesa Kinema Junpo se notabilizou pelas listas anuais de melhores filmes japoneses, frequentes desde os anos 1920 (Kenji Mizoguchi estava quase sempre presente, mas apenas uma vez, em 1937, na primeira posição, o que não diminui sua estatura de maior cineasta de todos os tempos ao lado de John Ford). A BFI realiza, de dez em dez anos, enquetes com diretores e críticos do mundo todo para elencar os filmes favoritos de todos os tempos. Discordamos ou não da lista geral (impossível não discordar), é sempre uma diversão ver quais filmes subiram ou desceram nesse panteão duvidoso, e mais divertido ainda é ver as listas individuais, principalmente de cineastas e críticos que admiramos.

Mas para alguns, essas listas hierarquizantes não deveriam existir. Porque todos os filmes têm seu valor, suas peculiaridades. Premiações, então, seriam criminosas, pelo que têm de excludentes. Engraçado, muito mais grave é a seleção de filmes que receberão patrocínio para existirem, mas não vejo tanta gente protestando contra isso.

Dizer o que é bom e o que é ruim, que X é melhor que Y, e que Z não merece figurar na história do cinema é uma das funções da crítica. Se todos os filmes precisassem de igual tratamento, de particularizações, de serem entendidos por sua proposta e outras relativizações, e se não houvesse generalizações o mundo do cinema não respiraria melhor. Filmes são obras fechadas que podem ser vistos e entendidos de forma aberta. Ao contrário das pessoas, que são organismos vivos e infinitamente mais complexos. Por isso não se pode aplicar aos filmes o mesmo sentimento inclusivo e democrático que desejamos à sociedade.

Tendo visto apenas uns vinte filmes japoneses, André Bazin fez uma das melhores análises do cinema japonês que conheço. Essa generalização está em O Cinema da Crueldade. Bazin fazia generalizações negativas também, e são as negativas, e só elas, que provocam a ira de quem diz que não se deve generalizar.

Hierarquizações e generalizações são aparatos da cinefilia e da crítica. Sem elas é possível, obviamente, fazer boa crítica. Mas a questão é que com elas também, e por vezes com maior profundidade. Claro que a maior parte das hierarquizações e generalizações de hoje são ofensivas ao bom senso (como esta lista aqui, um tiro no pé). Isso não é culpa da prática em si, mas da pobreza que tomou o mundo artístico com a ideia de interatividade.

Crônica da 19ª Mostra de Tiradentes

A cobertura virá em seguida. Segunda, 1 de fevereiro, na Folha, com destaque para os inéditos da Mostra Aurora. Após mais alguns dias, um longo balanço na Interlúdio, comentando todos os filmes vistos no evento.

Primeira constatação: encontrar amigos antigos, com os quais sempre discuto (“mas no campo das ideias”, como eles gostam de dizer), me faz muito bem. Só assim este inseguro que vos escreve sabe que, como eu, eles também não misturam as coisas e não levam divergências para o lado pessoal.

Segunda constatação: muda a internet na Pousada Mãe D’Água (a principal pousada dos jornalistas), mas a conexão só aparece quando quer, a não ser na recepção, onde é sempre forte (mas como seria bom poder trabalhar sempre no quarto). Essa segunda constatação, aliás, prejudica um tanto a cobertura, e praticamente impossibilita os diários que eu costumava fazer (e que ultimamente tenho deixado de lado em troca de balanços finais maiores, no fim dos eventos). Mas justiça seja feita, meu quarto estava do lado de um roteador, então depois do quarto dia a internet, ao menos para mim, se estabilizou.

A cama improvisada que me deram foi de lascar. Depois da terceira noite mal dormida (só depois da terceira? Depois dizem que sou rabugento…), reclamei e colocaram uma cama de verdade. Ainda estreita, mas muito mais convidativa ao bom sono. Não preciso de luxo ou muito conforto, mas dormir é coisa séria (e por esse motivo detesto ir a festas durante o festival).

Os filmes, ou seja, o que mais importa nisso tudo, eu prefiro deixar para os balanços finais. Mas de modo geral posso dizer que os longas e curtas novos foram, no geral, muito mais interessantes que os da última vez que estive por lá, em 2014. Nomes novos, nomes já conhecidos por aqui em momentos melhores, nomes inusitados.

Melhor longa entre os inéditos: Taego Ãwa, de Marcela e Henrique Borela. Em segundo lugar: Jovens Infelizes, de Thiago B. Mendonça.

Melhor curta entre os inéditos: Eclipse Solar (foto), de Rodrigo de Oliveira. Empatados em segundo: A Vez de Matar, A Vez de Morrer, de Giovani Barros, e Lightrapping, de Marcio Miranda Perez.

A Nova Hollywood em DVD

Sai só em março, mas é tão marcante que não resisto em comentar. A Versátil (quem mais poderia ser no Brasil?) vai lançar três coleções diretamente relacionadas à Nova Hollywood, momento do cinema americano que pesquisei com prazer durante três anos, mais ou menos.

Uma das coleções é temática, chama-se simplesmente O Cinema da Nova Hollywood, com seis filmes importantes para o período. Corrida Sem Fim (1971), de Monte Hellman, é o grande achado. Inédito em DVD no Brasil, é obrigatório para entendermos esse momento do cinema americano. Dois músicos, Dennis Wilson (dos Beach Boys) e James Taylor (que se casou com duas das melhores cantoras/compositoras americanas, Carole King e Carly Simon), andam por estradas americanas conquistando mulheres e apostando corridas.

Monte Hellman dizia que seu filme é verdadeiramente transgressor, porque em Easy Rider, de Dennis Hopper, os motoqueiros têm de lidar com rednecks e outros tipos de gente preconceituosa, enquanto os corredores de Hellman lutavam contra o sistema, a sociedade capitalista. Não precisarei mais passar a versão original sem legendas em minhas aulas sobre o assunto. Apesar de que o final, com aquela câmera incrivelmente lenta, não precisa de legenda alguma.

Notável também, e igualmente inédito em DVD no Brasil, é A Outra Face da Violência (1977), de John Flynn. É um dos filmes fundamentais, que me fizeram estudar a fundo o período. Tem roteiro de Paul Schrader e cenas violentíssimas, que ilustram bem o clima barra pesada da sociedade americana nos anos 1970 (o filme foi realizado em 1977, mas a história se passa em 1973). Os soldados que lutaram na Guerra do Vietnã não encontravam mais lugar. Viviam num limbo da sociedade, mesmo sendo recebidos como heróis. Eram na verdade “heróis esquecidos”, como dizia o título brasileiro de uma outra obra-prima, de Raoul Walsh, sobre o deslocamento de combatentes de um outro conflito, a Primeira Guerra Mundial.

Completam a coleção o fenomenal O Comboio do Medo (1977), de William Friedkin, releitura muito talentosa de O Salário do Medo (Clouzot); Procura Insaciável (1970), primeiro filme americano do tcheco Milos Forman (que onze anos depois faria o grande Na Época do Ragtime); Essa Pequena é uma Parada (1972), diversão screwball de Peter Bogdanovich; e o raríssimo Voar é Com os Pássaros (1970), um dos melhores, mais estranhos e mais desconhecidos filmes de Robert Altman.

Faltam obviamente diretores fundamentais para a constituição do que chamamos de Nova Hollywood, figuras como Coppola, Scorsese, Cimino e De Palma. Mas os melhores filmes desses mestres já foram lançados por distribuidoras grandes. Mesmo com essa limitação, a escolha foi bem acertada. Seria possível substituir uns dois filmes da coleção, mas dificilmente ela ficaria melhor.

A segunda caixinha é uma homenagem àquele que Bogdanovich considerava o pai da Nova Hollywood: John Cassavetes. Dele, vemos sua estreia na direção com o independente Sombras (1960), o inacreditável Maridos (1970) e Uma Mulher Sob Influência (1974), talvez seu filme mais conhecido. O primeiro e o terceiro já existiam em DVD no Brasil, mas em cópias apenas razoáveis. Maridos passava nas madrugadas da Globo, mas dublado e com as cores esmaecidas não é a mesma coisa. Rever Cassavetes é fundamental para o tipo de câmera que muitos tentam usar hoje, mas quase sempre sem sucesso.

Finalmente, a última coleção é dedicada a um dos diretores mais injustiçados de Hollywood, mesmo dentro desse período. Arthur Penn fez um dos filmes precursores daquele momento em que a tradição encontrava a modernidade da época: Mickey One (1965), o mais godardiano dos filmes de Penn, está presente na caixa. Marca presença também sua estreia no cinema, Um de Nós Morrerá (1958), e seu último grande filme, Amigos Para Sempre (1981).

Mas o destaque vai para a obra-prima máxima Deixem-nos Viver (1969), mais conhecido pelo título original, Alice’s Restaurant. É um dos filmes que eu mais passei em aula por um motivo notável: sua leitura do que estava acontecendo no momento da contracultura, com seu eventual ocaso e sua iminente ruína nunca foi igualada. Richard Rush fez Psych Out um ano antes, e não é difícil perceber o quanto os dois filmes se comunicam, até mesmo pela autocrítica contida no retrato daquela geração. Mas Penn foi mais longe. Numa cena inesquecível (ver vídeo no topo do post), promove o enterro da Era de Aquário ao som de Joni Mitchell (cantada por uma atriz do filme). No plano que fecha o filme, um zoom in combinado com um travelling out na diagonal, mostra o “último olhar de Alice para os anos 60”, como disse Jean-Baptiste Thoret em seu incontornável livro sobre o cinema americano dos anos 70. O espectador vai entender o porquê ao ver o filme. E vai se impressionar com o modo como Penn promove mudanças drásticas de ritmo, tom e humor sem prejudicar a construção dramática e a unidade de estilo.

Não tenho receio de cravar Alice’s Restaurant como um dos maiores filmes do cinema americano e o maior de todos os filmes apresentados aqui. Claro que isso é muito pessoal. São poucos os filmes que me tocam como esse. O que não diminui a excelência de Corrida Sem Fim, A Outra Face da Violência, Maridos e Uma Mulher Sob Influência, as outras obras-primas incontestáveis do pacote.

Os Oito Odiados

Minha primeira sessão do ano no cinema foi Os Oito Odiados, oitavo longa de Quentin Tarantino. Bem, como considero os dois Kill Bill separadamente, contra quase todos e contra o próprio autor (que fez do primeiro volume, aparentemente sem querer, uma longa peça musical), para mim, então, Os Oito Odiados é o nono. Mas isso não importa. O que importa é que Tarantino está um pouco mais contido que em Bastardos Inglórios e Django, o número de tarantinices é menor que nesses filmes.

O que seriam tarantinices? Em Os Oito Odiados, a violência de desenho animado (cabeças explodindo), a violência provocativa (fortes golpes no rosto de uma mulher), as músicas contemporâneas dentro de uma trama histórica (White Stripes é muito bom, mas ali?), os planos que ilustram a lorota contada pelo personagem de Samuel L. Jackson ao velho racista interpretado por Bruce Dern e, principalmente, a interrupção espertinha do narrador para mostrar algo que aconteceu enquanto essa lorota era contada. Um diretor como Brian De Palma construiria um plano genial para mostrar essa simultaneidade, provavelmente usando melhor a profundidade de campo e a lente com foco duplo, e fazendo movimentos precisos de câmera. Mas Tarantino, definitivamente, não é De Palma, então tem necessidade dessas bobagens para impressionar neófitos. Pior é que o plano da revelação, em si, é bom. Mas infelizmente está dentro de um recurso tolo. (Tarantino não é De Palma, como também não é Ford; mas isso não faz dele o pior dos cineastas)

Essas molecagens acontecem, na maior parte, após a primeira das três horas de filme. E a primeira hora, convenhamos, é um primor. Uma carruagem conduz um caçador de recompensas (Kurt Russell) e uma bandida procurada viva ou morta (Jennifer Jason Leigh). Eles encontram um outro caçador de recompensa (Jackson) e depois o futuro xerife (Walton Goggins) da cidade para onde estão indo. Param na estalagem de Minnie Mink, uma espécie de posto de abastecimento. Lé encontram outros homens. Quando parece que se passaram vinte minutos, no máximo meia hora, vemos que se passou praticamente uma hora de filme.

Na cabana de Minnie Mink, obviamente, encontram problemas, e o filme derrapa algumas vezes nas tarantinices mencionadas acima (e em outras mais pontuais: uma grua desnecessária aqui, um corte afobado acolá…). Mas Tarantino tem habilidade para mostrar conflito de olhares e conta com grandes atores, muito bem escolhidos dentro de cada papel (embora Tim Roth imitando Christoph Waltz seja meio besta). Utiliza bem o scope, ao menos dentro da grande estalagem, construída como um único grande cômodo onde todo mundo se vê. O conjunto é sólido, com diversos momentos de força que compensam as tolices, e o conflito racial é melhor apresentado que em Django. Se, pela irregularidade, está longe de seus melhores momentos (Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1), ao menos é o melhor filme dele dentro dessa fase de revisão histórica.

Apresentando o novo blog

Frank Sinatra e Shirley MacLaine, Deus Sabe Quanto Amei (Vincente Minnelli, 1958)

O tempo do Chip Hazard se foi. Em janeiro de 2016, após quase doze anos com o blog antigo, abro aqui um novo blog, igualmente pessoal, mas agora com meu nome no endereço. Optei pelo título mais simples possível, mesmo correndo o risco de ser interpretado como autopromotor ou egocêntrico.

A proposta continua a mesma. Não pretendo “ler” filmes aqui, mas “ver” filmes e escrever sobre o que vi. Se de maneira errada ou não, cada filme e cada palavra é que irão dizer. Na verdade, é mesmo uma continuidade de meu blog anterior (que continuará existindo, principalmente como arquivo de textos).

Muitas vezes, quando o tempo estiver curto, reproduzirei textos que estiver lendo no momento, ou que me são especiais, ou ainda farei tops de diretores, de anos, de cinematografias, o que for (diversão faz parte da cinefilia, afinal). Podem pintar também posts com assuntos externos ao cinema, mas serão minoria (normalmente um ou outro tópico em posts com diversos assuntos).

Não permitirei comentários ofensivos. Críticas entram, desde que o comentário venha devidamente assinado. Se eu desconfiar que é fake, o comentário será limado.

Seja bem-vindo, caro leitor, ao meu novo blog.